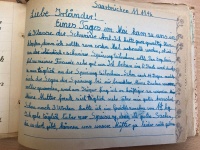

Brigitte bedankt sich auch im Namen ihrer Mutter für das feine Schulessen. Voller Stolz verkündet sie, dass sie innerhalb von drei Wochen schon eineinhalb Kilo zugenommen habe. - Stadtarchiv Saarbrücken, Danke-Buch, KE 373, Foto: Ruth Bauer

Bestandteil dieser Dokumente ist das Saarbrücker „Danke-Buch“. Dabei handelt es sich um ein kleines Album mit Zeichnungen und Reimen, das Schülerinnen der Saarbrücker Cecilienschule im Jahr 1946 als Dank für die irische und schweizerische Kinderspeisung gestaltet haben.

Seine Aufnahme in das UNESCO-Weltdokumentenerbe verdankt das Saarbrücker Album dem großen Engagement von Frau Jutta Ströter-Bender, Professorin an der Universität Paderborn. Sie erkannte den weit über das Regionalhistorische hinausgehenden Wert dieses Zeitdokumentes und machte es zum Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung. Mit Unterstützung von Frau Claudia Brincks-Murman von der UNESCO-Welterbevermittlung gelang es, das Saarbrücker Danke-Buch in ein Konvolut von 16 weiteren europäischen Kinder-Zeitdokumenten mit aufzunehmen. Initiative und Antragstellung gingen von Frankreich aus. Dieser konnte sich Deutschland anschließen. Dafür gilt der große Dank der Koordinatorin Frau Agnès Magnien, französischen Präsidentin des UNESCO-Welterbes.

Das Saarbrücker „Danke-Buch“ stellt nicht allein in Bezug auf die humanitäre Hilfe der Iren und Schweizer nach dem Zweiten Weltkrieg eine authentische Primärquelle zur Saarbrücker Nachkriegsgeschichte dar. Es ist zudem ein wertvolles Zeugnis kollektiver Erfahrung von Krieg, Zerstörung und Überleben, ein aussagefähiges Dokument für eine ganze Generation von Kindern der Nachkriegsjahre, nicht nur in Saarbrücken.

Die Schweizer und die Iren leisteten nach den dem Ersten wie nach dem Zweiten Weltkrieg umfangreiche humanitäre Hilfe in verschiedenen Staaten Europas. Zahlreiche, zunächst meist private Initiativen sicherten mit ihren Aktionen vielen Menschen, vor allem Kindern, das Überleben. So kam die „Schweizer Hilfe“ in Deutschland allein Säuglingen, Kindern, Schwangeren und jungen Müttern zugute, vornehmlich Personen, die politisch unverdächtig schienen.

Ihre Hilfsaktion wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem von den französischen Alliierten angenommen. Gezielte und langfristige Hilfsaktionen gab es in Freiburg/Br., Koblenz, Mainz, Trier und Saarbrücken. Für Saarbrücken lag die Organisation in den Händen der „Schweizerischen Vereinigung für Internationalen Zivildienst“.

Saarbrücken gehörte zu einer der ersten von insgesamt 250 im Krieg zerstörten europäischen Städte, die aus der Schweiz und aus Irland Hilfe erhielten. Laut eigenen Aussagen sollte die Hilfsaktion in Saarbrücken die bedeutendste der Schweizer Organisation in der Nachkriegszeit sein.

Wie die „Schweizer Hilfe“ setzte auch die Unterstützung Irlands im Herbst 1945 ein. Die Iren halfen überwiegend in katholischen Regionen. Beide Länder beendeten ihre Hilfsaktionen 1948, nachdem sich die Ernährungssituation verbessert hatte.

Am 9. Juni 2023 wurde dem Stadtarchiv Saarbrücken ein ganz besonderes Kleinod übergeben: Das Original eines sogenannten „Danke-Buches“.

Mädchen der fünften und sechsten Klasse der einstigen Cecilienschule, einer Mädchenmittelschule in der Saarbrücker Schmollerstraße, haben es im Jahr 1946 als Dank für die irische und schweizerische Lebensmittelhilfe nach dem Zweiten Weltkrieg gestaltet. Diese Lebensmittelhilfen trugen dazu bei, die große Hungersnot nach dem Krieg zu lindern, zahlreichen Kindern – vor allem in den Städten – sogar das Überleben zu sichern. Dafür wurden Nahrungsmittel in etwa hälftig von den beiden Ländern, der Schweiz und Irland, gespendet.

Die Abwicklung vor Ort, die Zubereitung des Essens und die Verteilung erfolgte durch die Schweizerische Vereinigung für Internationalen Zivildienst. Ausschlaggebend für diese Organisationsstruktur war die gemeinsame Sprache, die Verständigung und Vertrauen schaffte. So schickte Irland denn auch keine eigenen Landsleute, sondern koordinierte mit den Schweizern zusammen seine Lebensmittelhilfen.

Das Danke-Büchlein, das nach seiner Fertigstellung vermutlich Ende 1947 nach Irland gelangte – auf welchem Weg ist nicht mehr nachzuvollziehen – kehrte nun also über 70 Jahre später wieder an seinen Entstehungsort Saarbrücken zurück. In seiner Aufmachung erinnert es an Poesiealben der Zeit. Es erzählt auf 88 Seiten in Worten, Reimen und Gedichten sowie liebevoll gemalten Bildern Geschichte: authentisch, unmittelbar und stellvertretend für eine ganze Generation von Kindern.

Es spiegelt — dem Anlass geschuldet ein wenig geschönt — die Lebenswelt der Jugendlichen wider: ihre Schule, die Trümmer in der Stadt, die zu 70 bis 80 Prozent zerstört war, und die große Freude über die kleinen Leckereien in einer Zeit, in der der Hunger alles dominierte.

Es ist ein wertvolles Zeugnis kollektiver Erfahrung von Krieg, Zerstörung und Überleben, das ein aussagefähiges Dokument für eine ganze Generation von Kindern der Nachkriegsjahre darstellt. „In unserer großen Trümmerstadt, macht Irland viele Kinder satt. Wir freuen uns darüber sehr, und senden Dank und Gruß ihm über’s Meer“, so reimte beispielsweise eine der Schülerinnen. Die Kinder freuten sich über „Zucker, Schinken, Fett und Speck“, „Suppe und Kakao“, ebenso über „Zwiebackbrei und Zuckerplätzchen“!

In den saarländischen Archiven finden sich nur wenige Zeugnisse, die Auskunft geben über Organisation und Umfang der Hilfe, welche die Schweiz und Irland in den beiden ersten Nachkriegsjahren leisteten.

Das Stadtarchiv Saarbrücken verwahrt eine einzige, wenig umfangreiche Akte über die beiderseitigen Aktivitäten der Stadt Saarbrücken und der Schweizer Hilfe. Sie gibt im Wesentlichen Auskunft über die Lieferung von Kohlen und Kartoffeln, die Stellung eines Lieferwagens sowie die Beschaffung von zwölf Thermophoren, also Transportbehältern zur Beförderung des Essens zu den Schulen. Zudem beinhaltet sie einen zweiseitigen Bericht zu „Ein Jahr Kinderhilfsaktion der Schweizer Spende in Saarbrücken".

Ebenfalls befindet sich eine Kopie des Jahresberichtes der Schweizer Hilfe für das Jahr 1946 im Bestand des Stadtarchives sowie ein 1986 veröffentlichter Bericht des damaligen Geschäftsführers des Komitees des Saarländischen Hilfsausschusses, einem Zusammenschluss von AWO, Caritas, Evangelischer Hilfe und dem Saarländischen Sanitäts- und Hilfsdienst (SSHD), Alfons Kirchner. Nur sehr wenige Fotos dokumentieren die Hilfsaktion.

Im Gegensatz zu dieser spärlichen Quellenlage haben Mitglieder der verschiedenen schweizerischen Hilfsorganisationen ihren Spendern sehr gewissenhaft Rechenschaft über die einzelnen Hilfsaktionen abgelegt, ausführliche Berichte verfasst. Neben nackten Zahlen spiegeln diese Berichte die eigene Betroffenheit wie auch ausführlich Not und Elend in der Stadt wider. Solche Schilderungen haben sich in verschiedenen Schweizer Archiven erhalten. Berichte über die Hilfsaktion in Saarbrücken befinden sich im Archiv des Schweizer Internationalen Zivildienstes, Archives of SCI Gruppe Saar, in La Chaux-de-Fonds.

Aufgrund des heutigen Alters der damaligen Kinder, die meist das achtzigste Lebensjahr überschritten haben, wird dieses Wissen um die einstigen Notzeiten in Zukunft verloren gehen. Es waren unsere Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, deren früheste Erinnerungen geprägt sind von Krieg, Flucht, Vertreibung, Tod und Hunger und den Wohltaten schweizerischer und irischer Hilfe.

Umso wundervoller war es, dass dieses Danke-Buch zufällig in einem Nachlass nicht nur wiederauftauchte, sondern seinen Weg zurück nach Saarbrücken fand. Dem Kulturamt gelang es daraufhin, ehemalige Schülerinnen der Cecilienschule, die an der Gestaltung des Büchleins beteiligt waren, ausfindig zu machen und zu zwei Treffen einzuladen. Seit diesem Erinnerungsaustausch sind allerdings mittlerweile rund zehn Jahre vergangen.

Besonders kostbar ist die Rückkehr dieses „Danke-Buches“ für unsere Erinnerungskultur, stellt es doch ein unmittelbares Zeitzeugnis der Betroffenen, der damaligen Kinder, dar. Zudem gab das Büchlein den Anstoß, sich mit einem, im Gegensatz zu den Care-Paketen der Amerikaner, im kollektiven Gedächtnis wenig verankerten Stück humanitärer Nachkriegsgeschichte intensiver zu befassen.

Die Ernährungslage in der Stadt war – im Gegensatz zu den ländlichen Regionen mit Landwirtschaft – mehr als besorgniserregend, ja katastrophal! Die knappen Nahrungsmittel gab es nur auf Bezugsschein. Dabei waren die Rationen nicht nur sehr bescheiden, auch konnte die Zuteilung häufig wegen ausbleibender Lieferungen nicht erfolgen.

Dem persönlichen Einsatz von Colonel Dr. René Springer, Militärarzt und Chef der Öffentlichen Gesundheitsfürsorge der Französischen Militärregierung des Saarlandes, war es zu verdanken, dass Saarbrücken als eine der ersten kriegszerstörten Städte „in den Genuss“ der Hilfe kam. Springer war eigens in die Schweiz gereist und kam von dort mit der Zusage unter anderem für die Lieferung von 15 Sanitätsbaracken zurück sowie mit der Zusicherung für die Lieferung von Lebensmitteln für bedürftige Kinder.

Im September 1945 reisten Ralph Hegnauer und Ernst Hodel aus der Schweiz nach Saarbrücken, um die Lage vor Ort zu sondieren und alle notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. Ende Dezember 1945 begannen dann drei junge Schweizer zusammen mit dem ersten Leiter der Hilfsaktion, Bernhard Klausener, mit den Vorbereitungen und dem Aufbau von Hilfsbaracken. Zehn weitere Schweizer und Schweizerinnen folgten, darunter der Arzt Max Béguin mit seiner Assistentin Hanni Badertscher. Ein Koch, ein Hausmeister, eine Kindergärtnerin und ein Techniker vervollständigten das Team. Sie alle waren Mitglieder des Schweizer Zivildienstes und erhielten für ihre Tätigkeit nur ein kleines Taschengeld. Von der Stadt Saarbrücken bekamen sie lediglich einen Freifahrtschein für die Straßenbahn.

Die menschliche Dimension dieser „Schweizer Hilfe“ war beachtlich, die Dankbarkeit der Bevölkerung riesengroß. Elise Ryser, Lehrerin und mit 46 Jahren die Älteste der Schweizer Equipe in Saarbrücken, schilderte später die Dankbarkeit der Saarbrückerinnen, ebenso wie die eigene Betroffenheit über die katastrophalen Zustände in der Stadt. Im Juni 1946 schrieb sie an die Redaktion einer Lehrerinnen-Zeitung: „… dass wir so viele dauernd hungrige Menschen sehen, dass sich mir die ganze Furchtbarkeit des Problems wie ein Alpdruck auf die Seele legt.“

Angedacht war die Schweizer Hilfe zunächst nur für drei Monate. Im Verlauf von 100 Tagen sollten rund 1000 Kinder eine zusätzliche Mahlzeit von 1000 Kalorien erhalten. Das Programm wurde aufgrund der verheerenden Versorgungssituation jedoch mehrfach verlängert und erweitert, wobei man die zugeteilte Kalorienzahl allerdings herabsetzten musste.

Die Schweizer starteten ihre Hilfsaktion offiziell am 25. Dezember 1945 und ließen sie zum 31. März 1948 auslaufen, nachdem sich die Ernährungslage in der Saarregion etwas entspannt hatte. Die Iren schlossen sich mit ihren Lebensmittelspenden an.

Eine zentrale Versorgungsstelle mit vier Baracken, ein sogenanntes „Schweizer Dorf“, wurde auf dem Platz vor dem Saarbrücker Theater eingerichtet, zwei weitere in Burbach und in Malstatt. Die Baracken, ehemals Militärbaracken, wurden aus der Schweiz nach Saarbrücken transportiert. Die Aufbauhelfer musste die Stadt stellen. Das Essen wurde in einer Küche mit vier Brennstellen und vier Kesseln zubereitet und von dort aus an die Schulen und sonstige Ausgabestellen verteilt.

Insgesamt 4500 bis 5000 Essen wurden täglich zubereitet. Kakao mit Zwieback, Erbsensuppe, Grießbrei, Zwieback- und Birnenbrei. Zudem gab es Kondensmilch und Marmelade und ab und an eine Dose Sardinen. An Ostern und Weihnachten bekam jedes Kind eine Tafel Schokolade. Während diese Zutaten von der schweizerischen und irischen Hilfe gestellt wurden, hatte die Stadt, so die Vereinbarung, für Kartoffeln, Mehl und die zum Heizen und Kochen notwendigen Kohlen zu sorgen.

48 Prozent der innerhalb des nächsten Jahres verarbeiteten Lebensmittel kamen von der Schweizer Spende, 52 Prozent aus verschiedenen Spenden, hautsächlich jedoch vom Irischen Roten Kreuz. Vor allem Zucker und Pulvermilch kamen aus Irland. Am 19. Februar 1946 konnte das Schweizer Hilfswerk in Saarbrücken-Burbach mit der Kinderspeisung im Schulhaus Füllengarten beginnen. Das Essen wurde zu den einzelnen Schulen in den Stadtteilen gebracht und dort in den Pausen verteilt. Die Aktion wurde immer weiter ausgeweitet und selbst notorische Schulschwänzer – so wird berichtet – besuchten jetzt wieder die Schule.

Neben der zentralen Küchenbaracke wurden eine ärztliche Ambulanz, eine Mütterberatungsstelle mit Säuglingshilfe, eine Nähstube und eine Schusterwerkstatt auf dem Theatervorplatz eingerichtet.

Zunächst jedoch wurden ab 15. Januar 1946 die rund 10.500 Saarbrücker Schulkinder im Alter von sechs bis 14 Jahren allgemeinärztlich untersucht. Je nach Gesundheitszustand und sozialem Umfeld wurden sie für die Kinderspeisung in vier Kategorien eingeteilt.

Sie erhielten je nach körperlichem Zustand zwei, vier oder sechs Mal die Woche zusätzlich eine warme Mahlzeit in Höhe von 400 bis 600 Kalorien. 40 Kinder wurden voll verpflegt, da sie mit ihren Familien nur notdürftig im sogenannten „Wohlfahrtsbunker“, der sich in der Talstraße befand, leben mussten. Von den rund 10.500 Saarbrücker Schulkindern wurden 8.400 beköstigt.

Viele Kinder litten zudem unter Hautkrankheiten wie Krätze (Scabies) oder Grind (Impetige), einer hochinfektiösen bakteriellen Hauterkrankung, oder anderen Ekzemen, die mit gespendeten Salben und Medikamente erfolgreich behandelt werden konnten. Eine Große Spende von Vitamin D- Präparaten ermöglichte zudem eine umfangreiche Rachitis-Prophylaxe und die Spende von Kaliumjodit zeigte große Erfolge bei der Struma (Kropf-)-Prophylaxe. Insgesamt 3.500 Kindern konnte so geholfen werden.

Ab März 1946 begann man dann mit der Erfassung und medizinischen Untersuchung aller Kleinkinder bis drei Jahre. In jedem Stadtteil wurden in Zusammenarbeit mit dem städtischen Gesundheitsamt Mütterberatungsstellen eingerichtet, die regelmäßig zusätzliche Nahrung für die Kleinsten zur Verfügung stellten.

In einem Bericht heißt es: „Wir halfen, drei neue Mütterberatungsstellen des Städtischen Gesundheitsamtes einzurichten. In diesen haben wir mit einem deutschen Kinderarzt und einer Fürsorgerin die Säuglinge und Kleinkinder untersucht. Von Fall zu Fall wurden, je nach Bedürftigkeit, Säuglingsmilch, Zwieback, Isomalt (Zuckerersatzstoff) und gezuckerte Kondensmilch abgegeben. Alle zwei Wochen wird diese Verteilung wiederholt. Wichtig dabei ist, dass alle Mütter nun zur Beratung kommen und dass durch Anleitung und Ratschläge allein schon viele Kinderchen vor Nährschaden bewahrt werden können.“ Insgesamt 5000 Kleinkinder profitierten von dieser Betreuung.

Ein großes Augenmerk legten die Schweizer zudem auf Hygiene: Rund 1000 Stücke Seife, 1000 Waschlappen und 1000 Handtücher wurden verteilt, ebenso Zahnpasta und Zahnbürsten. Zudem wurden mit ihrer Unterstützung in drei Schulen die Brausebäder wieder in Stand gesetzt, so in Malstatt, im Füllengarten und in St. Arnual.

In der Nähstube, die im Februar 1946 bereits aufgebaut war, nähten und strickten insgesamt 120 freiwillige Helferinnen der verschiedenen heimischen Hilfsorganisationen wie Caritas, AWO oder Innerer Mission. 24 Frauen flickten täglich Unmengen an Wäschestücken. Die Leitung der Nähstube lag in den Händen von Elise Ryser und Magda Zingg. Hunderte von Metern an Stoffen und rund 500 Kilogramm Wolle kamen ebenfalls als Spenden aus der Schweiz und aus Irland.

Handarbeitsmaterial wurde zudem an rund 1300 Schülerinnen der Berufs-, Mittel- und Volksschulen verteilt, damit die Mädchen lernten damit umzugehen und mithelfen konnten, Kleidungsstücke zu flicken, zu nähen oder zu stricken. In der angegliederten Strick- und Bastelstube wurden mehrere hundert Paar Pantoffeln aus Wollresten hergestellt.

„An drei Abenden in der Woche wird in der Nähstube Kleinkinderwäsche gestrickt. An die Handarbeitsklassen wurde Stoff für Kleider und Wäsche abgegeben. Im letzten Quartal konnten monatlich rund 250 Familien mit Kleidern und Schuhen versorgt werden. 76 Säuglingspakete, meist mit Sachen, die an Strickabenden hergestellt wurden, konnten wir abgeben. Bittgesuche werden meist sorgfältig überprüft. Im Monat April machten wir über 90 Hausbesuche. Am 7./8. Mai wurden die in einem Flickkurs geflickten Sachen ausgestellt. „‘Aus alt wird neu‘ hieß die Ausstellung, die über 1000 Besucher zählte und großes Interesse weckte“, schrieb Heiri Wettstein in seinem offiziellen Bericht für das Jahr 1947.

Auch eine Schuhreparaturwerkstatt wurde eingerichtet. Diese war ebenso dringend notwendig, da über zehn Prozent der Schüler und Schülerinnen dem Unterricht fernblieben, weil sie keine Schuhe besaßen. „Am 14. Januar 1947 konnte die Schusterei eröffnet werden. Pro Klasse (es gibt deren 240) reparieren wir vorläufig 2 Paar Schuhe. Pro Monat werden 90 Paar repariert,“ berichtete Heiri Wettstein, der im Frühling 1947 die Leitung übernommen hatte.

Der Aufbau eines Kindergartens, zunächst nur für die bedürftigsten Kinder, war den Schweizern ein besonderes Anliegen. Im Neugrabenweg 94 sollte für diesen ein Neubau entstehen. Das Gebäude, im Winter 1946/1947 eingeweiht, existiert noch heute. Die Arbeit im Kindergarten wurde von den Schweizer Helfern und Helferinnen als die dankbarste angesehen. Heidi Krapf und Vreni Pagels kümmerten sich um die Kleinen.

Fridolin Trüb, der die Leitung der Aktion im Winter 1946/47 übernommen hatte, schilderte erfreut: „In unserem Kindergarten herrscht weiterhin frohes Leben. Man sieht, wie die Kinder aufblühen und gedeihen in der Atmosphäre von Güte und Wärme, wie sie Vreni ausstrahlt. Da im Flüchtlingsbunker jetzt weniger Kinder untergebracht sind, haben wir einige Kinder aus der Stadt aufgenommen, evangelische und katholische gleichmäßig. Ab März 1947 hat das Städtische Schulamt den Kindergarten übernommen und eine Kindergärtnerin eingestellt. Die Auswahl der Kinder untersteht weiterhin unserer Equipe, die sie gemäß dem Gesundheitszustand trifft.“

Unmittelbar nach Anlaufen der Hilfe im Februar 1946 besuchte der Zentralsekretär der Kinderhilfe des Schweizer Roten Kreuzen, Hans-Rudolf Gautschi, Saarbrücken, um sich vor Ort selbst ein Bild von dem Gesundheitszustand der Kinder zu machen. Er war entsetzt über die Zustände in der völlig zerstörten Stadt. Für Kinder, die noch keine zehn Jahre alt waren und bedenklich unterernährt, organisierte er einen dreimonatigen „Erholungsurlaub“ in die Schweiz. Im ersten deutschen „Kinderzug“, der Mitte April in die Schweiz fuhr, saßen 150 Mädchen und Jungen aus Saarbrücken. Auch die Iren boten zahlreichen Kindern solche Erholungsurlaube an.

Die Schweizer Zeitungen berichteten recht ausführlich über die Hilfsaktion und „Grauen und Not“ in der Stadt. Ein Schweizer Journalist, mit Kürzel H. Sch., hatte Saarbrücken besucht und schrieb in der Baseler Nationalzeitung am 25. September 1946: „Drei Stadtteile sind völlig vernichtet. Achtzig Prozent der Gebäude sind zerstört. Die 90.000 Einwohner müssen sich die verbliebenen zwanzig Prozent des Wohnraumes teilen. Ein Wohnzimmer zu besitzen, ist verboten. Oft drängen sich bis zu vierzehn Personen in einem kleinen Wohnraum. Tausende und Abertausende hausen in Kellern und Löchern. Die Ernährung ist mehr als mangelhaft. Vor den Geschäften stehen die Leute Schlange. Schuhe und Stoffe gibt es überhaupt keine.(…) Ein Blick in die Ruinenstadt ist erschütternd und niemals geben die Bilder den Eindruck wieder, den die Verwüstungen durch die Bombardemente auf die Beschauer machten.“ Auch aus Irland kamen Delegierte nach Saarbrücken und zeigten sich gleichsam bestürzt über die hiesigen Zustände und sagten weitere Hilfe zu.

Viele Menschen lebten tagelang nur von Kartoffelschalensuppe und ein wenig Brot.

Und die Situation sollte sich noch weiter verschlimmern. Der folgende, ungewöhnlich kalte Winter 1946/1947 sollte die Hilfe umso notwendiger werden lassen. Sie sicherte vielen Kindern das Überleben!

Dieser Winter ging als „Hungerwinter“ in die Geschichtsbücher ein. So lautete Anfang Februar 1947 in der Französischen Zone die politische Order, die „offizielle Kalorienzuteilung“ um 25 Prozent auf 1350 Kalorien zu reduzieren. In der Realität lag sie bei kaum 950 Kalorien, bald nur noch bei 520 Kalorien. Viele Menschen lebten tagelang nur von Kartoffelschalensuppe und ein wenig Brot. Viele verhungerten.

Erst mit Beginn des Sommers sollte sich die Ernährungslage verbessern. Im Herbst 1947 hatte Hanni Badertscher, die, wie oben erwähnt, seit Beginn der Aktion in Saarbrücken dabei war, die Leitung der Hilfsaktion übernommen. Sie schrieb in ihrem Bericht: „Im Juli konnte das Ambulatorium geschlossen und in ein Lager für Kleider und Wäsche umgebaut werden. …Da die Schweizer Spende ihre Großspeisung vorübergehend einzustellen gedenkt, machte das Gouvernement Militaire den Vorschlag, zur Hälfte die Lebensmittelsendungen zu übernehmen, so dass die Speisung nun wieder im alten Rahmen weitergeführt werden kann.“

1948 stellten die Schweizer und die Iren ihre Hilfsdienste schließlich ein. Die Aufgaben übernahmen nun die heimischen Behörden.

In dem Abschlussbericht der Schweizer heißt es: „Wir möchten diesen Bericht nicht schließen, ohne allen jenen Menschen gedankt zu haben, die diese Aktion ermöglichen halfen. Die deutschen und französischen Behörden haben großes Verständnis gezeigt und die Arbeit nach Möglichkeit erleichtert. Insbesondere auch Herr René Ernst, Delegierter der Schweizer Spender für Deutschland, hat uns seine immer verständnisvolle und wertvolle Unterstützung angedeihen lassen. Es haben insgesamt elf schweizerische Schwestern und elf Freunde an diesem Hilfswerk kürzere oder längere Zeit mitgearbeitet. Sie wurden tatkräftig unterstützt von mehreren freiwilligen Helfern aus Saarbrücken und von treuen Mitarbeitern, welche ständig oder periodisch von den ansässigen Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt wurden. Ihnen gebührt besonderer Dank. Wir sind dankbar, dass wir dieses Werk vollbringen durften.“ (RB)

Haunfelder, Bernd: Schweizer Hilfe für Deutschland 1917-1933 und 1944 -1957, Münster 2010.

O‘Herlihy, Tony und Jutta Ströter-Bender: Das Danke-Buch aus Saarbrücken, 1946. Eine Erinnerung an den Hungerwinter. Zeichnungen, Briefe, Gedichte von Mädchen in der Nachkriegszeit (Hg. Kulturamt Saarbrücken), KONTEXT. Kunst-Vermittlung-Kulturelle Bildung, Band 24, Baden-Baden 2020.

Bauer, Ruth: „Zucker, Schinken, Fett und Speck“. Die Lebensmittelhilfen aus der Schweiz und aus Irland. Kinder als Zeitzeugen dokumentieren Saarbrücker Nachkriegsgeschichte, in: saargeschichten 73/74, 2023, S. 28-38.

Kurz, Juliane: Schrift und Linien. Ein Beitrag zur historischen Kinder- und Jugendforschung. Das Saarbrücker Danke-Buch von 1946, KONTEXT. Kunst-Vermittlung-Kulturelle Bildung, Band 40, Baden-Baden, 2025.